パソコンはシャットダウンすると、次に起動するのにけっこう時間がかかります。急いでいるときほど遅く感じてしまって、ついイライラ・・・。

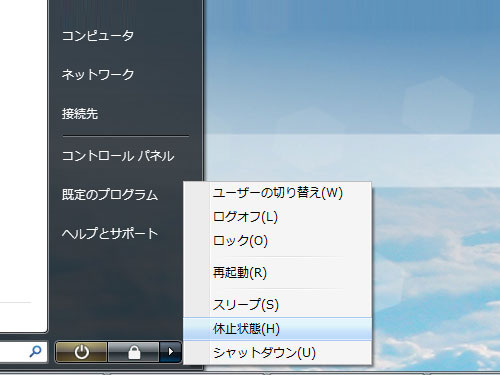

でも、パソコンを終了にする際に「シャットダウン」ではなく、「スタンバイ(スリープ)」または「休止状態」を上手に使い分けると、起動のストレスがかなり減るのを知っていますか?

「スタンバイ(スリープ)」とは?

「スタンバイ」または「スリープ」とは、そのときに開いているプログラムやファイルをメモリ上に残して、電源の供給を止める機能です。

メリットは・・・

- 作業を再開したいときは、素早く元の状態に戻せる。

デメリットは・・・

- (デスクトップパソコンの場合)停電などで電源が強制的に切られると、メモリ上のデータはすべて消える可能性がある。

- メモリに電力を使うので、電気代がかかる。

「休止状態」とは?

「休止状態」とは、開いているプログラムやファイルをハードディスクに保存してパソコンの電源を切る機能です。

メリットは・・・

- 「スタンバイ(スリープ)」と違って、メモリではなくハードディスクに保存するので、停電などで電源が落ちてもデータが消える可能性が低い。

- メモリを起動していないので、わずかな電力しか消費しない。

デメリットは・・・

- 「スタンバイ(スリープ)」に比べ、元の状態に戻るのに少し時間がかかる。

作業状況によって、使い分けよう

パソコンがもっとも電力を消費するのは、シャットダウンや起動を実行するとき。そのため、短い時間でシャットダウン→起動を繰り返すと、かえって電力を多く消費してしまうことになります。

「マイクロソフト」の調査では、中断時間が90分以内であれば、シャットダウンより「スタンバイ(スリープ)」や「休止状態」に設定した方が消費電力量が低いことがわかっています。

また、待機電力は「休止状態」が一番少なくなりますが、起動時と終了時に必要な電力は「休止状態」の方が「スタンバイ(スリープ)」より大きくなるため、90分以内であれば、「スタンバイ(スリープ)」が最も節電になります。

90分を一つの目安として、作業状況に応じて「スタンバイ(スリープ)」「休止状態」「シャットダウン」を使い分けてみましょう。

| 起動スピード | シチュエーション | |

|---|---|---|

| スタンバイ (スリープ) |

作業状態を保ったまま、素早く起動できる | 90分以内に使う、もしデータ紛失しても問題ない |

| 休止状態 | 作業状態を保ったまま、早めに起動できる | 90分以内に使う、データは確実に保存したい |

| シャットダウン | 作業状態を終了するため、起動に時間がかかる | 90分以上使わない、データは確実に保存したい |

インターネットを最大限楽しむには「ビッグローブ光」の光回線がオススメ!

「インターネット回線が遅い」

「インターネット料金が高い」

などのお悩みはありませんか?

安定した速度とリーズナブルな光回線なら、

IPv6接続(IPoE方式)*1で最大10Gbps*2の「ビッグローブ光」がオススメです。

「ビッグローブ光」なら他社の光回線(フレッツ光・コラボ光)をお使いでもお乗り換えはかんたんです。工事費実質無料、おトクな特典もご用意しています。

*1 IPv6に対応していないサービス/サイトはIPv4接続となります。

*2 最大通信速度は光回線タイプによって異なります。最大通信速度はお客さまのご利用機器、宅内配線、回線の混雑状況などにより低下します。

光回線についてもっと詳しく知りたいという方は、

以下の記事も併せてご覧ください。

牛島義之

牛島義之